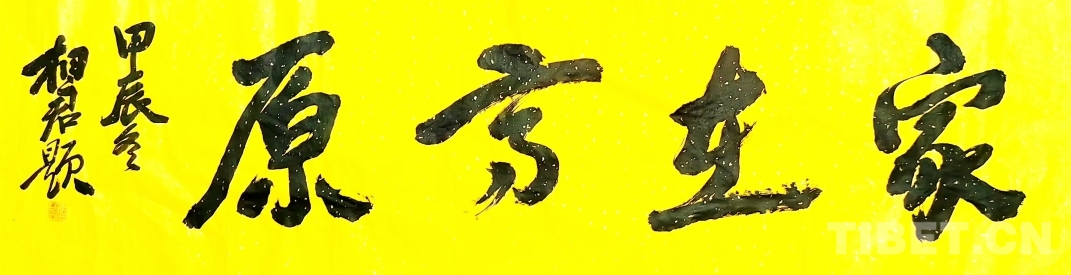

圖為書法作品《家在高原》,也是此次展覽的主題。孫向軍 題

【編者按】:近期,西藏大學藝術學院美術系副教授、書畫家劉洋“家在高原”中國畫作品展在中國藏學研究中心西藏文化博物館開幕。展覽分為“回顧”“生態”“新景觀”“新西藏”四部分,以國畫藝術表現形式對大美西藏進行全景式展示。展覽將持續至2025年2月16日。

圖為西藏大學藝術學院美術系副教授、書畫家劉洋

記者:今年是對口援藏30周年。作為教育部首批“組團式”援藏教師,西藏的山水人文有哪些方面觸動您,促使您將西藏變作自己的第二故鄉扎根創作?

劉洋:2016年,我有幸成為教育部首批“組團式”援藏教師。我把對西藏的全部感知當作自己藝術創作的源泉,樹立起創作更多西藏相關作品的理想。宏偉的創作計劃,讓一年的援藏時間顯得遠遠不夠。于是,我選擇一年又續一年地堅守在這片土地上。直至第三年,我毅然申請調藏工作,決心扎根于此進行創作。從此,西藏正式成為我心中無可替代的第二故鄉,我將自己和這片土地上的萬物融合在一起,用畫筆描繪著對這片土地的摯愛與敬意。

圖為劉洋在西藏山野間創作

記者:本次展覽名為“家在高原”,每一個家庭的底色是千千萬萬普通群眾。常年扎根西藏人民生活之中對您開展藝術創作有何啟發?西藏各民族交往交流交融的故事對您有哪些觸動?

劉洋:“家在高原”主題畫展是我對這片土地深深眷戀的表達,見證著我常年扎根西藏生活創作的過往。各民族交往交流交融的故事如同一幅和諧共生的長卷,希望觀眾能通過畫作感受到我與高原之間濃厚的情感鏈接。西藏歷史文化記憶的景觀符號是民族交往交流交融的生動注腳,這使我明確藝術創作應聚焦民族大團結與文化融合。所以這次展覽中,我借系列作品搭建起溝通觀眾心靈的橋梁,通過繪畫讓沉寂千年的文化主體“說話”,展現國之大家中西藏的獨特風情與文化魅力,對于增進各民族間的深度理解與情感交融、鑄牢中華民族共同體意識和構筑中華民族共有精神家園具有重要現實意義。

記者:路在腳下,筆隨路走。您的作品中不乏公路、鐵路、橋梁、機場等西藏現代化交通元素,創作足跡也遍布西藏七市地。如何理解以道路為代表的西藏交通變遷帶給西藏人民的變化?

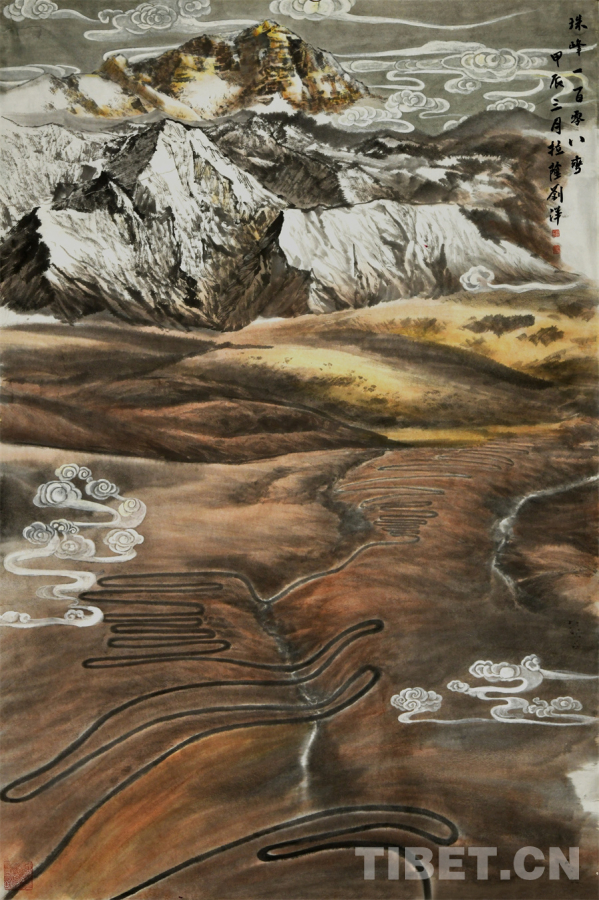

劉洋:“家在高原”展覽作品里,可以清晰看到西藏交通變遷的深刻印記,如作品《珠峰一百零八彎》體現了西藏現代化交通場景別樣的視覺震撼。西藏交通的巨大變革,以道路的延展為顯著標志,公路、鐵路、橋梁、機場等如脈絡般縱橫交錯,極大促進了物資與人員的雙向流通,西藏人民物質生活由此改善,教育醫療資源得以暢通入藏,民眾發展機遇大增。現代化交通建設拓寬了西藏民眾的視野,加深了對外界的認知程度,提升了與外界交往的頻率,賦予了西藏人民走向現代化的自信。這些變化都成為了我繪畫的重要素材,并致力于在作品中展現一個充滿活力和希望的新西藏。

圖為劉洋繪畫作品《珠峰一百零八彎》

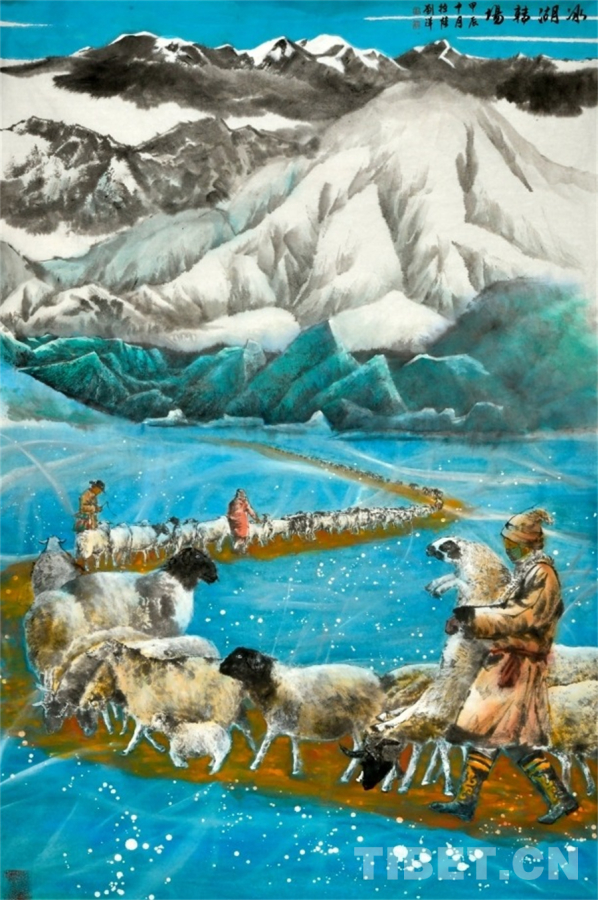

圖為劉洋繪畫作品《冰湖轉場》

圖為劉洋繪畫作品《家在高原》

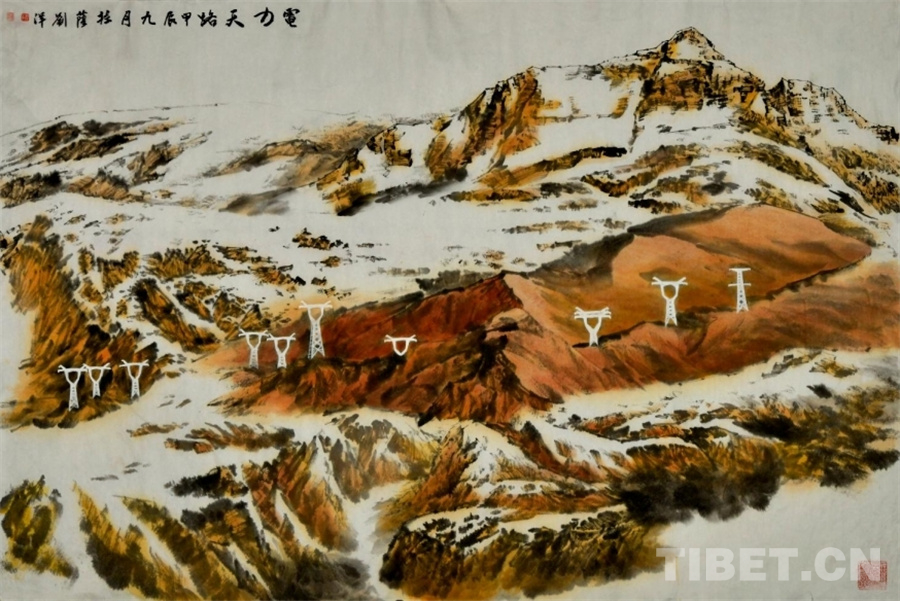

圖為劉洋繪畫作品《電力天路》

圖為劉洋繪畫作品《新長城》

記者:西藏的發展日新月異,傳統與現代元素在雪域高原大地上匯聚交織。以更好展現新時代西藏發展的美好前景,您在作品中如何處理、融合和展現西藏現代化建設與自然人文的關系?

劉洋:“家在高原”展覽作品里,我用心構建西藏現代化建設與自然人文的和諧畫卷。像《高原風電》中,將風電設施與高原風貌相襯,科技之美和自然之韻交織,展現藍天白云下西藏蓬勃發展的新景象;《一路繁花》中,雪山巍峨,公路穿梭,凸顯交通成就與自然壯美共融;而《古城新橋》則在展現城市新貌時,融入藏族傳統元素,使現代建設與民俗風情相得益彰。我以細膩筆觸與精巧構思,把現代建筑、交通設施等元素,不著痕跡地嵌入自然山水與人文情境,讓觀眾能深切領略西藏在發展進程中,既堅守本土文化根基,又積極接納現代文明,于時代洪流里走出特色發展之路的非凡魅力。(中國西藏網 記者/李一凡 受訪者供圖)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。